大成建設株式会社

第9回 BCPの運用3

2012.03.30

この連載では、BCP構築のポイントについて、ファシリティの視点を踏まえて解説しています。

今回は、「BCPの運用」の3回目として「訓練の方法と評価」について解説します。

◇訓練の目的

不測の事態が発生した際、策定したBCPが有効に機能するためには、通常時からBCPに対する従業員への啓蒙と定期的な訓練の実施が不可欠です。訓練は、「BCPで特定した中核事業が設定した目標復旧時間内に再開可能かを検証する」ことが目的と言えるでしょう。これを実現するには、

①初動・応急・復旧の各手順が妥当である

②災害対策本部が迅速に情報収集を行い、的確な意思決定ができる

③従業員が災害時に自分の役割を認識しスムーズに行動できる

④刻々と変化する状況に臨機応変に行動できる

といった目標達成に向けて訓練を繰り返して実施し、従業員がいざという時に手順書やマニュアルに頼らず、的確に行動できるようになることが必要です。

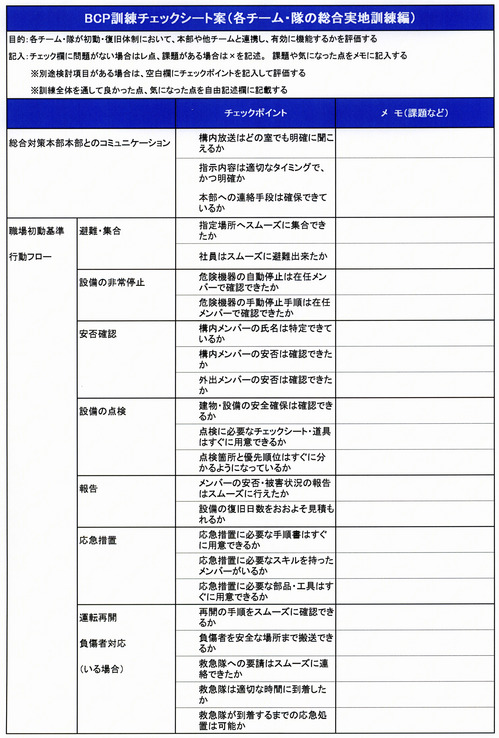

◇訓練の種類

訓練は、その対象者や目的によって様々です。

①BCPの読合せ

②参集訓練

③初動対応訓練

④代替生産への切り替え訓練

⑤復旧訓練

①のBCPの読み合わせは、簡単に実施が可能です。BCPの内容を理解し、会社の事業継続に対する戦略、初動・応急・復旧時の行動フローや、様々な代替手順など、自社の事業継続計画の全体像を理解するのに効果的です。BCPの策定直後、見直し時、新入社員の教育などに利用するとよいでしょう。

また②の参集訓練では、発災後の行動フローに則り、必要なスキルを持った従業員が必要な人数、必要な時間に参集できるかを検証します。事前に従業員の居住地と参集地との距離、歩行による到達時間などを時系列に把握しておくとよいでしょう。

◇訓練のPDCAサイクル

いずれの訓練においても、対象者・目的・評価項目を明確にし、訓練結果を評価することが役職員の対応力の向上につながります。訓練計画を立案し、訓練を実施し、訓練結果を評価し、BCPを改善すると同時に次の訓練に生かすといった、BCP訓練のPDCAサイクルを行うことが重要です。

実際の被災現場で従業員の方々にポジティブに活躍してもらうためには、自社のBCPに対する理解と高いモチベーションが不可欠です。日ごろからリスクに対する意識や企業の取り組みなどを従業員と共有しBCマインドを高めることが重要です。一方で、被災地となってしまった地域での従業員は十分に活動することは困難です。

非被災地からの応援体制も事前に検討しておくことも必要です。

次回は、最終回としてこれまでの連載をまとめ、実効性の高いBCPの構築と運用にあたっての心構えについて解説したいと思います。

大成建設では、従来から「人がいきいきとする環境を創造する」という企業理念のもと、安全で快適な生活環境の整備を通じて社会の持続的発展に貢献することを企業活動の大きな目標としています。

自然との調和を大切にしながら、より豊かな未来を築くことは社会共通の願いです。次の世代へと受け継がれていく新しい価値の創造を目指して、これからも真摯な姿勢で事業活動に取り組んでいきたいと考えています。

大成建設株式会社

- 2012.03.30

- 第10回(最終回) 実効性の高いBCPに向けて

- 2012.03.30

- 第9回 BCPの運用3

- 2012.03.30

- 第8回 BCPの運用2

- 2012.03.30

- 第7回 BCPの運用

- 2012.03.30

- 第6回 BCPに必要な書類について

- 2012.03.30

- 第5回 具体的な減災対策

- 2012.03.30

- 第4回 減災対策の進め方

- 2012.03.30

- 第3回 BCP戦略の要は「最適な復旧曲線」を描く事です

- 2012.03.30

- 第2回 BCPは何からはじめるか。ビジネスの現状把握からはじめよう

- 2012.03.30

- 第1回 今回の震災から、BCP構築の必要性を考える(Business Continuity Plan)